Votre ville – Découvrir Chartres

Votre ville – Découvrir Chartres

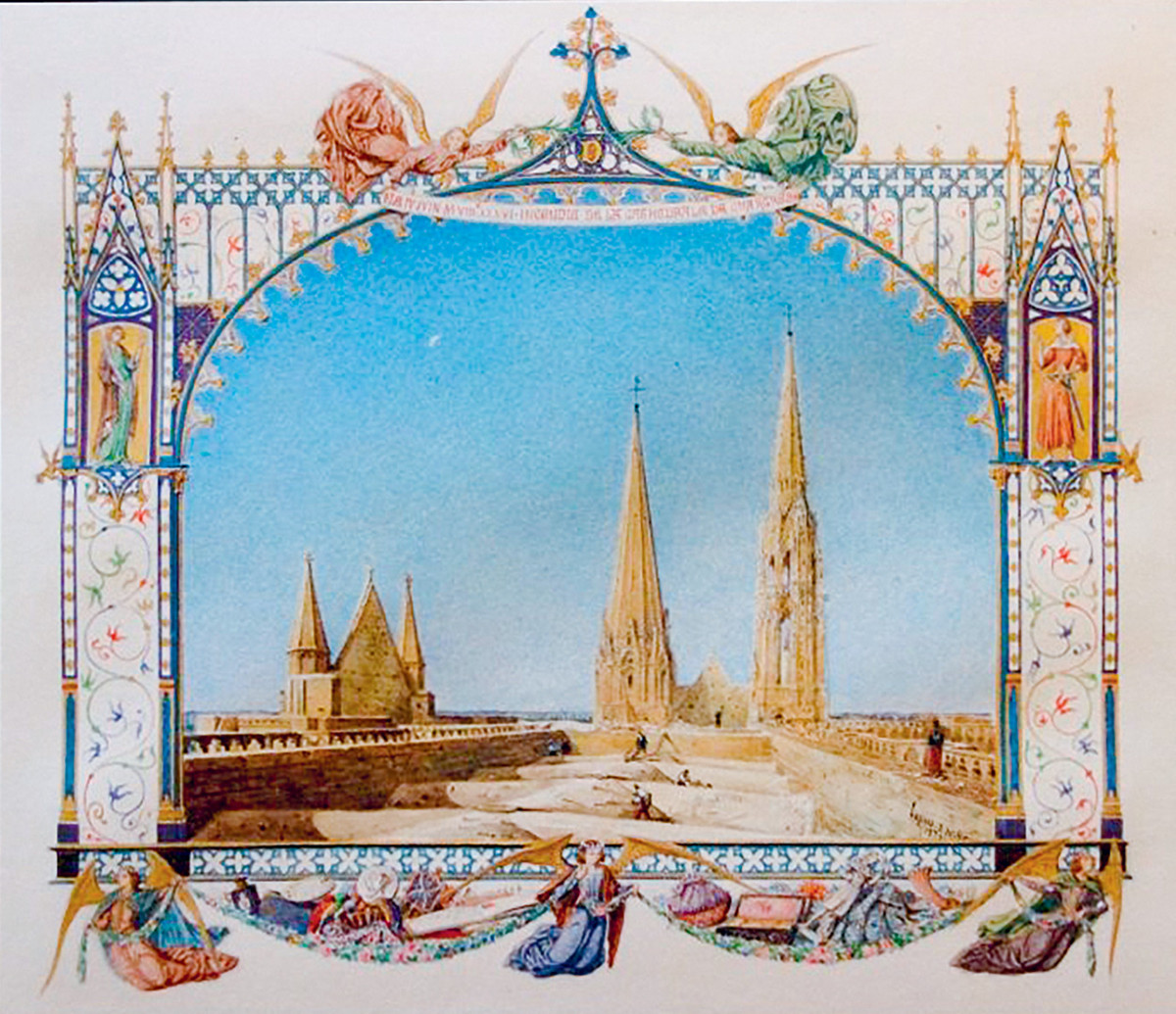

1836, incendie de la cathédrale de Chartres

Samedi 4 juin 1836, le soleil éclaire pour la dernière fois la toiture de plomb de la cathédrale, soutenue par la « forêt », sa belle charpente de châtaignier. Une étincelle, un souffle, tout est effacé…

Souvenir de la nuit du 4 juin 1836

18h30

Le tocsin sonne à coups redoublés : le feu est à la cathédrale. Il a pris dans l'angle nord-ouest du transept et couve depuis l'après-midi. Il est localisé un peu plus tôt, vers 15h30, par des ouvriers qui effectuent des soudures sur la toiture endommagée par une tempête. Le temps d'essayer, en vain, de l'arrêter, de descendre chercher des secours et de remonter, le feu a progressé.

On accourt place Châtelet. Sous la direction du préfet Gabriel Delessert, du capitaine des pompiers et du général commandant le département, on tente de circonscrire l'incendie depuis la galerie latérale.

D'abord des seaux, puis un dispositif de pompes de Chartres puis de communes voisines, amenées sous la conduite de leurs maires. Les pompiers cherchent à isoler les foyers en pratiquant des coupures dans la couverture et la charpente. Mais le feu, activé par la sécheresse du bois et le vent, s'étend et éclate d'un bout à l'autre de la toiture. Elle est perdue.

Un fort vent sud-ouest projette une pluie de débris enflammés sur le quartier des Changes et la ville basse. Les malades de l'Hôtel-Dieu sont transférés à la préfecture. On refroidit les toits avec des couvertures mouillées, on évacue meubles et marchandises, on inonde les maisons. Les habitants déposent devant leur porte cuves et tonneaux remplis d'eau. Deux pompes sont placées en ville basse.

Le feu attaque le clocher nord, volcan qui projette des fragments de bois embrasés. Les cloches tombent et fondent. Le plomb ruisselle des combles, mais le beffroi continue à sonner les heures. Des pièces de bois et de fer tombant dans le chœur, on l'inonde. Pour éviter l'écroulement de l'édifice, sauver les vitraux et les maisons voisines, on protège les bas-côtés.

22h - minuit

2h

Cette charpente explose et s'écroule, le feu jaillit de toutes ses ouvertures. Point du jour. Les maires de communes des environs arrivent avec des détachements de travailleurs équipés de nouvelles pompes, pour arroser le clocher sud. Alimentées par des chaînes humaines (simples citoyens, pompiers, garde nationale, troupe de ligne, gendarmerie, autorités civiles et militaires, magistrats, normaliens, séminaristes…), elles sont en action jusqu'en milieu de matinée.

10h du matin

Aux flammes succède la fumée des décombres. Le quartier reste sous surveillance.

Le préfet Delessert à la manœuvre

Selon le préfet, l'état des lieux est rassurant.

- Sont détruits : la charpente, le plomb des couvertures et des cloches (fondu), l'intérieur du clocher nord et certains de ses ornements, la charpente du clocher sud.

- Sont réparables : les bas-côtés.

- Sont conservés : le beffroi, l'intérieur de l'église. En ville, les départs de feu ont été maîtrisés

Dès le dimanche, il va solliciter le soutien du ministre des Cultes à Paris. En chemin, il croise le maire Chasles qui, absent lors de l'incendie, rentre à Chartres. Il le ramène à Paris. Le mardi, le ministre Sauzet vient à Chartres, accompagné de son chef de division et de trois architectes du Conseil des bâtiments, pour examiner la « rescapée du feu ». Il repart en préconisant de réparer et de prévenir. En octobre, Delessert est promu préfet de police de Paris.

Interrogations

Il est établi que les plombiers ayant posé leur cagnard (réchaud utilisé en plomberie) près d'une porte ouverte, un violent courant d'air a emporté des étincelles vers la charpente. Le journal républicain Le Glaneur s'interroge. Pourquoi laisser des ouvriers seuls sur un chantier sensible ? Pourquoi le projet de l'architecte Damars, qui voulait placer des réservoirs d'eau aux porches nord et ouest à titre préventif, a-t-il été rejeté ?

Émotion, hommages, construction d'une mémoire

On s'émeut de pouvoir conserver un chef-d'œuvre de l'art et un sublime lieu de culte.

Le maire de Chartres Adelphe Chasles : « la magnifique cathédrale de Chartres, l'un des plus beaux monuments gothiques de l'Europe, ne sera point détruite. »

Le ministre des Cultes Sauzet : « l'incendie de la cathédrale de Chartres vient de frapper l'État dans un de ses plus précieux édifices. »

Le Glaneur de Sellèque : « quelques heures ont suffi pour que le plus beau monument du Moyen Âge, témoignage de la foi si vive de nos aïeux, admiré depuis huit siècles, connu comme un des plus merveilleux chefs-d'œuvre de leur génie, soit en grande partie réduit en poussière. »

Des Chartrains envoient des poèmes lyriques aux journaux. Le préfet rend les honneurs aux héros du 4 juin, tandis que la municipalité leur remet une médaille, et lui rend hommage.

Un ex-voto

Fidèles au mythe fondateur de la ville, certains voient dans la conservation du monument la protection spéciale accordée à la cité chartraine par la Vierge.

Aussi un ex-voto sculpté la montre-t-elle devant la cathédrale en flammes, tenant le démon de l'incendie enchaîné et autorisant l'ange gardien de Chartres à éteindre le feu.

Le regard de Victor Hugo

Auteur de « Notre-Dame de Paris » (1831) et membre du Comité des Monuments (1835) avec Mérimée, Victor Hugo s'arrête à Chartres le 18 juin 1836 :

« […] Quant au dégât causé par l'incendie, quoi qu'on en ait dit dans les journaux, il est immense. J'en parle après avoir vu. […] Je dis que le dégât est immense dans toute la partie supérieure de l'église et, qui plus est, irréparable. Pour la forêt, cela va sans dire. Où sont les châtaigniers ? Où sont les charpentiers ? La matière première et l'ouvrier manquent. On fera un comble en fer, triste expédient, qui, heureusement au moins, ne se verra pas du dehors […]. Maintenant à qui confiera-t-on cette difficile restauration ? M. Duban serait un très bon choix. […]

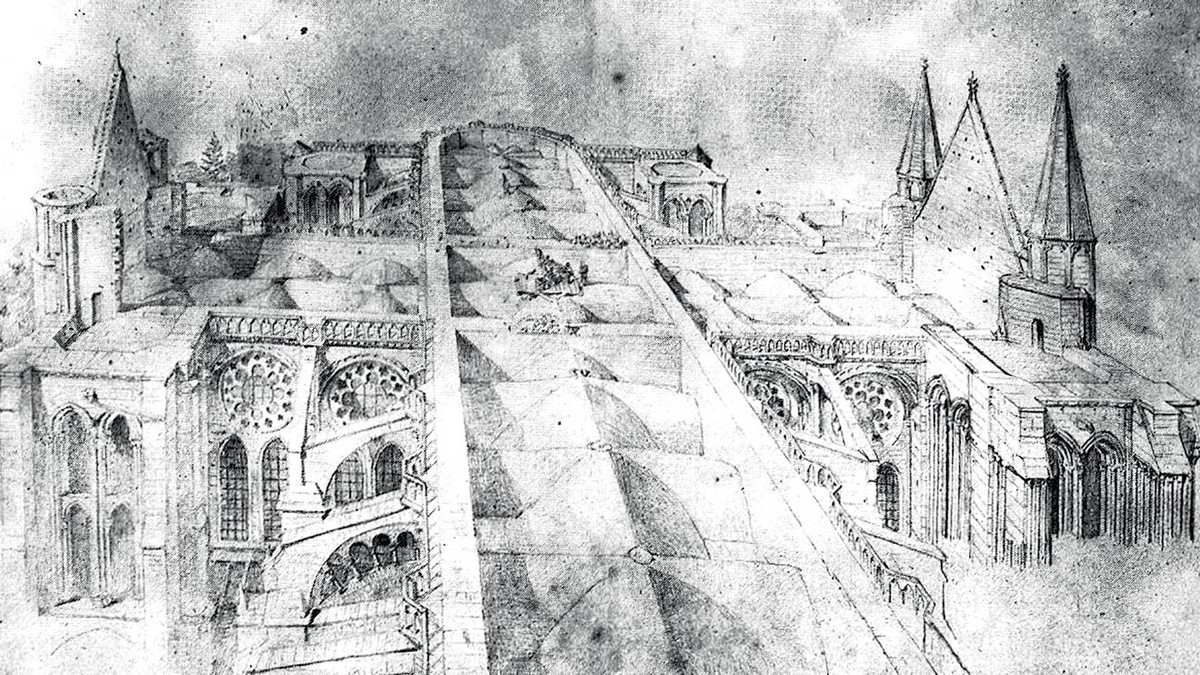

« Du reste, la cathédrale sans toit est d'un effet étrange et qui a sa beauté. Les murs sont si chargés de colonnettes et de piliers en gerbes et de nervures que, de cette même porte Guillaume d'où on la voit dans toute sa magnificence, elle apparaît au-dessus de la ville comme un immense orgue de pierre. Vue du haut du grand clocher, la croupe incendiée et mise à nu est superbe. On dirait le dos d'un monstre énorme. »

Quelle nouvelle toiture ? Combien cela coûtera-t-il ? Qui paiera ?

L'édifice est réparable déclara le préfet Delessert, qui dirigea la lutte contre l’incendie des 4 et 5 juin 1836. Mais quelle cathédrale veut-on et à quel prix ? Deux lois, signées les 5 juillet 1836 et 8 juillet 1837, répondent à ces questions.

Loi du 5 juillet 1836. Première initiative ministérielle

Dès son retour de Chartres le 7 juin, le ministre Sauzet dépose un « projet de loi tendant à ouvrir au ministère des Cultes un crédit de 400 000 F, pour être affecté à la réparation de la cathédrale ». Une commission examine les devis estimatifs. Son rapporteur, l'archéologue Vitet, député de Seine-Inférieure, présente à la Chambre ses conclusions : l'État paiera.

13 juin 1836. Propositions et arguments du rapporteur Vitet

Pour convaincre ses collègues de la responsabilité financière de l'État et de l'urgence des travaux, Vitet mentionne d'abord le rôle historique de l'édifice chartrain : « un des premiers essais sur une aussi vaste échelle de ce style à ogives qui, pendant trois siècles, a couvert l'Europe de tant de merveilles ».

Il rappelle que les cathédrales sont propriété de l'État depuis la Révolution, qu'elles le restèrent après le rétablissement du culte et que le Concordat de 1801 les maintint dans le domaine public.

Le projet de loi répartit donc la dépense entre l'État pour la restauration et la protection du bâtiment, et le département, la commune et la fabrique pour les travaux relatifs au culte (cloches et leur charpente).

Une couverture provisoire en planches

L'État financera la restauration de la charpente du comble principal, de l'abside et des transepts ; du parement intérieur des grands pignons du sud et de l'ouest ; des murs et de leurs assises du pourtour des grands combles ; des clochers. Évaluant les travaux au clocher nord à 60 000 F et l'ensemble de la maçonnerie à 150 000 F, dont 35 000 pour une couverture provisoire en planches des voûtes, Vitet obtient un total d'environ 200 000 F.

Une charpente et une couverture « incombustibles »

Venant à la charpente et à sa couverture, Vitet élimine bois et plomb pour des raisons de sécurité. Si, après l'alerte du 23 mai 1825, jour où la foudre traversa le clocher nord, on protégea la cathédrale du feu venant du ciel avec des paratonnerres (inscription « Billiaux, à Paris, an 1 825 »), on la protège désormais de celui venant des hommes. Vitet choisit une charpente « incombustible » en fer, dont le prix de revient au mètre « superficiable », calculé sur la base de celui de La Madeleine à Paris, s'élèverait à 600 000 F.

Aussi Vitet demande-il un crédit spécial de secours de 800 000 F, répartis moitié sur 1836, moitié sur 1837. Le projet de loi est adopté par les deux Chambres et sanctionné par le roi le 5 juillet 1836. Un mois après l'incendie, un premier crédit est donc ouvert.

Loi du 8 juillet 1837. Deuxième initiative ministérielle : estimation et réalité

Un an a passé. L'architecte a découvert la calcination d'une assise des murs, des estimations de 1836 n'ont pas tenu.

Le ministre présente donc en mai 1837 un deuxième projet de loi « ayant pour objet d'élever à la somme totale et définitive de 1 500 000 F le crédit affecté aux réparations de la cathédrale de Chartres par la loi du 5 juillet 1836, et imputable sur les exercices de 1837, 1838 et 1839, par addition à son budget ordinaire ».

23 mai 1837. Présentation du nouveau projet

Le ministre étend la charpente métallique aux combles des bas-côtés, pour protéger les vitraux, irremplaçables. Le budget grimpe à 902 000 F. Il dresse un bilan des travaux effectués et en cours, des projets approuvés, proches de l'être, en examen et à l'étude :

- matériaux ou débris provenant de l'incendie emmagasinés ;

- travaux d'urgence achevés avant l'hiver 1836 ;

- projets définitifs rédigés : rétablissement des grands combles, consolidation des galeries et terrasses, reconstruction des charpentes de bas-côtés ;

- projets à soumettre dans un délai de deux mois : reconstruction du grand comble en fonte de fer laminé, approuvé à l'unanimité parmi dix-neuf autres (marché avec un entrepreneur parisien pour les modèles) ; réparation des murs calcinés supportant le comble ; pose de descentes en fonte pour l'écoulement des eaux des grands toits, et de chenaux en plomb ; réparation et reconsolidation du clocher sud ;

- projets en examen : couverture du grand comble en cuivre laminé (abandon du zinc) ; pose de paratonnerres, peinture de la fonte et des fers du grand comble ;

- projets à l'étude : restauration du clocher neuf ; réparation des balustrades et galeries ; reconstruction en fer de la charpente des bas-côtés.

La dépense totale approche les 1 600 000 F. Une deuxième loi devra être votée pour augmenter le crédit alloué et autoriser le report du crédit non utilisé sur 1837. On financera en partie l'augmentation en revendant plombs et fers provenant de l'incendie.

Propositions et arguments du rapporteur Chasles

Le maire de Chartres, député et conseiller général, commente le projet devant la Chambre des députés. Justifiant le nouveau coût des travaux réalisés, en cours ou à faire, expliquant la sous-estimation de certaines bases de calcul, il invite à voter le projet du ministre, mais en amende le calendrier.

Participation de l'Église

Le 24 juin 1836, l'évêque ouvre une collecte auprès du clergé et de l'ensemble des Chartrains : Le Glaneur dénonce l'absence de contrôle des fonds et la pression des quêteurs sur la population.

Le chapitre fait un don. La fabrique de la cathédrale recouvre de béton les voûtes pour permettre de célébrer les offices. Les eaux pluviales traversant encore les voûtes, l'évêque les fait couvrir d'une chape de plomb.

1841, clochers restaurés, charpente (nef, chœur) terminée

Au pignon occidental du grand comble, une inscription en relief sur une plaque, liste les acteurs du chantier : « Accary-Baron architecte, Mignon constructeur de la charpente en fer et fonte, Émile Morin fondeur à Fourchambault, Quénehen constructeur en couverture en cuivre, Piébourg constructeur de maçonnerie ».

Les cloches sont replacées en 1840, les orgues réparées en 1846, des travaux complémentaires sont effectués.

Si la couverture vert-bleuté de la cathédrale enchante, comme le blé en mai, on aime imaginer sa couverture encore rutilante.

Les architectes diocésains font leur apparition, de nouveaux noms émergent, d'autres s'effacent…

Les hommes de la restauration et de la reconstruction

Impact local du chantier

La construction de la charpente métallique, sa pose et celle de la couverture, comme la fourniture du fer, de la fonte et du cuivre nécessaires, sont attribuées à des entrepreneurs extérieurs. À Chartres, deux artisans sont sollicités, et un entrepreneur est soumissionné.

Un entrepreneur avisé

L'entrepreneur se fournit chez les artisans chartrains et recrute dans le vivier local des ouvriers (maçons, plombiers, menuisiers, charpentiers, boisseliers, verriers, épiciers, cordiers…) et des manœuvres pour le déblaiement puis l'entretien du chantier. Les longues listes de paiement des heures effectuées montrent l'aubaine qu'offre ce chantier.

Hommes aux manettes

Au sommet, les décisions avec le ministre des Cultes, maître du budget, et le rapporteur du Conseil des bâtiments civils qui oriente les travaux ; à Chartres l'exécutif avec le préfet et l'architecte, interface entre l'État, les entreprises et la Fabrique de la cathédrale.

Abécédaire des restaurateurs

A

> Comme Accary, Claude-Jean. Dit Baron (1783-1855), architecte départemental et architecte-voyer de la ville depuis 1832, successeur de Damars écarté par la monarchie de Juillet (1830-1848). En 1835 Baron a remis au rapporteur du Conseil un programme de réparation et de protection.

Depuis l'incendie, dans son « bureau » du clocher sud, il adresse au ministère des plans de l'édifice et l'état des lieux, lance les travaux d'urgence exigés par le rapporteur du Conseil, établit et valide devis, relevés de journées de travail et paiements qu'il soumet au préfet.

Il examine, dessine et calibre chaque pierre (des carrières de Berchères et Saint-Leu) et commande des pierres neuves.

> Comme André, gardien des magasins de la Fabrique de la cathédrale.

B

> Comme Buret, marchand cordier chartrain, embauché le 7 juin 1836.

C

> Comme Cabaret, contremaître chartrain du chantier de déblaiement.

D

> Comme Destenque, peintre chartrain à qui on commande la peinture des combles.

> Comme Duban, Félix (1797-1870), architecte des Beaux-Arts et du gouvernement, chef de la génération romantique, qui certifie en mai 1843 la compétence du chaudronnier auteur de la couverture en cuivre, à qui l'on demande des reprises.

E

> Comme Eugène, maçon chartrain figurant sur les listes de manœuvres.

F

> Comme Fabrègue, Adrien, entrepreneur de maçonnerie à Chartres, signataires des journées à payer à la main d'œuvre locale.

G

> Comme Gaudichaut, marchand à Chartres qui, l'été 1836, emploie trois femmes à coudre des toiles pour emballer les décombres.

> Comme Gosselin, conducteur chartrain du déblaiement depuis le 7 juin 1836.

> Comme Gourlier, Pierre-Charles (1786-1857), architecte, professeur à l'École centrale des Arts et manufactures, rapporteur du Conseil qui, le 10 juin 1836, mentionne à Baron les travaux de réparation et de prévention à exécuter en urgence : réservoirs sur les plates-formes des tours, réseau de descente des eaux pluviales, reprise de la couverture en plomb, extension du plomb au sol des galeries et des plates-formes.

> Comme Guillard, président de la Fabrique, requis par le préfet pour livrer à l'architecte la soudure en sa possession.

H

> Comme Heurdier, maçon chartrain toujours présent comme manœuvre.

J

> Comme Jumentier, maçon chartrain qui rejoint l'équipe le 19 juin 1836.

L

> Comme Larcher, boisselier, payé à Noël 1836 pour ses seaux, pelles et masses ayant servi aux démolitions.

> Comme Lassus, Jean-Baptiste-Antoine (1807-1857), élève des Beaux-Arts s'affranchissant de l'académisme, archéologue- restaurateur néo-gothique, collaborateur de Duban et de Viollet-le-Duc, et architecte diocésain de Chartres en 1848. Il dessine des vues de la cathédrale, commentées par Paul Durand.

> Comme Letellier, « serrurier à l'église de Chartres », qui fournit en 1841 boulons, chevillettes, tirons, targettes, clavettes, fortes agrafes et platebandes.

M

> Comme Martin, Emile (1794- 1871), qui coule les parties en fonte de la charpente dans sa fonderie de la Nièvre. Polytechnicien et issu de l'École d'artillerie de Metz, il a développé les Forges de Fourchambault de son beau-père avec sa Fonderie de fer et de cuivre Émile Martin et Cie (160 t./an de fer en verges pour l'industrie civile et militaire). Avec son fils il déposera le brevet de « l'acier Martin ».

> Comme Mignon, entrepreneur de serrurerie (charpenterie métallique) rue du Rocher à Paris, qui, en 1837, après avoir testé trois fermes d'essai, fabrique et installe les grands combles en fer et fonte de la nef, de l'abside et du transept. Successeur de son père Sylvain Mignon, avec ses deux millions en banque et un patrimoine foncier considérable, il est alors le principal propriétaire du quartier de l'Europe.

N

> Comme Nicolas, maçon chartrain.

O

> Comme Oudard, maçon qui, en juillet-août 1838, travaille pendant dix journées à « rehausser et remettre en place les nappes de plomb à l'endroit des entailles pour la pose des fermes ».

P

> Comme « Petey, Gilles Marie, entrepreneur, plombier, fontainier, hydraulicien à Chartres, 10, rue Porte-Cendreuse, successeur de son beau-père, qui tient manufacture de plomb laminé et plomb coulé sur sable ».

Il livre en 1841 « à Monsieur Baron, architecte, pour la plate-forme de la cathédrale de Chartres, un tablier de plomb pesant ensemble deux mille trois cent quatre-vingt trois kilogrammes plomb neuf. »

> Comme Pichon, maître charpentier embauché en 1836.

> Comme Piébourg, François-Fiacre-Isidore, « entrepreneur aux ponts et chaussées demeurant à Chartres », qui restaure le clocher nord, reconstruit l'assise du couronnement au pied des grands combles, exécute la maçonnerie des murs sous les chenaux en plomb, de la balustrade de la galerie haute sous les combles, des nefs, bras des transepts et abside, et restaure le clocher sud avec Mignon.

Il recrute au fil des ans une centaine d'ouvriers et manœuvres. Il est le père d'Alfred Isidore Piébourg (Chartres 1815-1902) et le grandpère d'Alfred Etienne Piébourg (1848-1902), tous deux architectes de la ville de Chartres.

Q

> Comme Quénéhen, Pierre-Antoine-Théodore, chaudronnier demeurant et exerçant à Paris rue de l'Arcade, qui loge au Grand Hôtel du Duc de Chartres lors des travaux.

Il pose en 1838 la couverture de lames de cuivre. Mais en 1843, pour retirer la « vieille tuile » qui couvre les trois pignons d'un porche, démolir quinze rangs de chevrons et reprendre les soudures « aux quatre noues du grand comble au-dessus du chœur », il est contraint d'hypothéquer sa maison.

R

> Comme Rougeoreille, père et fils, qui effectuent des journées de 1837 à 1839 : père, décembre 1837, 12 jours ; père et fils, janvier-février 1838, 50 et 12 jours ; père, mai-juin 1838, 49 jours ; mai-juin 1839, 49 jours ; septembre 1839, 25 jours, attestées dans les « Rôles du journal pour balayage et entretien des combles par un homme de l'administration. Certifié exact Baron ».

S

> Comme Sauzet, Pierre-Jean-Paul, ministre des Cultes de Louis Philippe (février-septembre 1836), qui fait voter la loi de financement des travaux.

> Comme Sevrant, trésorier de la Fabrique de la cathédrale.

> Comme Sorge, marchand épicier à Chartres qui livre balais de bruyère, vinaigre, charbon, savon noir, graisse…

T

> Comme Trochard, vannier à Chartres, qui fournit à Baron des paniers pour le déblaiement de matériaux du 7 juin au 23 juillet 1836.

V

> Comme Vincent (Victor), maçon, qui rejoint Piébourg le 19 juin 1836.

Abécédaire des nouvelles cloches

Nouvelles cloches inaugurées en 1840 et 1845.

> A comme Anne (1845).

> E comme Elisabeth (1845).

> F comme Fulbert (1845).

> J comme Joseph (1840).

> M comme Marie (1840).

> P comme Piat (1845).

> T comme Timbre (1520) qui avait tenu bon en 1836.

Sources

Autrice : Juliette Clément, directrice de publication de la Société archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL 28).

Sources et clichés : fonds SAEL, fonds BMC, AD 28, AM Chartres, presse, fonds méd'iathèque de Chartres, musée des Beaux-Arts de Chartres, Archives départementales d'Eure-et-Loir, J. Clément, G. Fresson, P. Trouilloud.