Votre ville – Découvrir Chartres

Votre ville – Découvrir Chartres

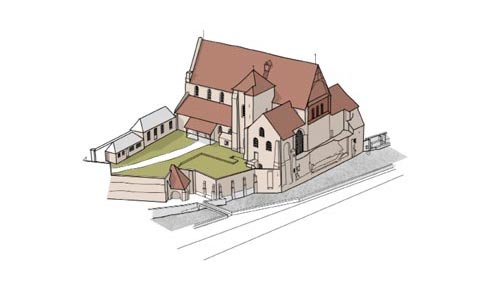

La collégiale Saint-André

La collégiale Saint-André fait partie des nombreux édifices religieux qui ponctuent le centre historique et les faubourgs de Chartres.

Édifiée sur l'emplacement d'un ancien amphithéâtre antique, la première mention écrite de son existence remonte au tout début du 12e siècle. Saint-André était alors dans un faubourg qui ne fut intégré à la ville qu'à la fin du 12e siècle, lors de la construction du mur d'enceinte.

Après plusieurs évolutions et remaniements au fil des siècles, la collégiale Saint-André est aujourd'hui classée Monument Historique (sur la première et célèbre liste de 1840) et Site Patrimonial Remarquable.

| Bâtir la lumière : devenez mécène et redonnez des vitraux à la collégiale Saint-André |

|---|

| La Ville de Chartres lance une campagne de mécénat pour doter ce monument de plus de 800 ans des vitraux qu’il mérite. Tout le monde peut participer : chaque geste compte ! En contribuant, vous soutiendrez la création contemporaine, le savoir-faire d’artistes et de maîtres verriers français, tout en participant à la sauvegarde d’un patrimoine commun. Devenir mécène |

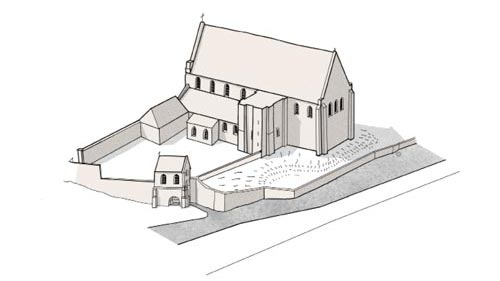

L'église romane (12e siècle)

L'église a été édifiée durant la première moitié du 12e siècle, époque charnière d'un art roman maîtrisé et d'un art gothique naissant. Le portail occidental à voussures en plein cintre en est l'un des principaux marqueurs.

C'est alors une collégiale administrée par un chapitre de douze chanoines. L'église voisine, Saint-Nicolas, étant insuffisante pour les besoins de la paroisse, un accord intervient pour que les habitants utilisent la collégiale. L'église connaît alors des agrandissements successifs.

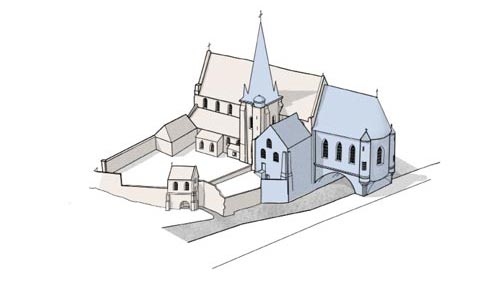

Les premières extensions (fin du 12e et début du 13e siècle)

À partir de 1185, l'édifice connaît ses premières extensions notables : deux bras de transept et un nouveau chœur est établi sur une grande arche large de 14 mètres, franchissant la rivière. Son abside est flanquée de deux tours recevant le trésor du Chapitre.

En 1225, la dédicace de l'église est célébrée (Saint-André).

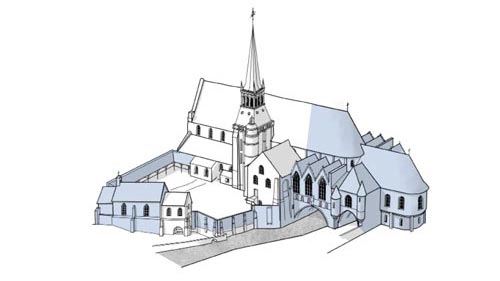

Un édifice prestigieux qui s’embellit et s’agrandit (du 15e au milieu du 18e siècle)

En 1482, le pignon de la façade occidentale est doté d'une rose flamboyante, close de vitraux sur le thème du Jugement Dernier (par Jean Auzou, maître verrier). Au sud, la petite église Saint-Nicolas est reliée par une galerie au bas-côté de la collégiale.

Le chœur est remanié au 16e siècle par Jehan de Beauce pour permettre la construction de plusieurs chapelles et former un déambulatoire. Il est ensuite prolongé en 1612 par une arche qui enjambe la rue du Massacre tout en supportant une chapelle absidiale dédiée à la Vierge.

Au 17e siècle, la chapelle absidiale est de nouveau étendue à l'est sur la chapelle basse qui donne dans le cimetière. L'édifice connaît alors son plus grand développement.

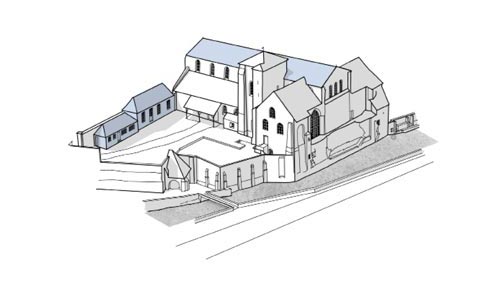

Un bâtiment délaissé, victime de démolitions successives (fin du 18e et 19e siècles)

L'église est fermée en 1791. Considérée comme bien national à la Révolution, elle sert de magasin à fourrage à l'usage des casernes de cavalerie qui se trouvent sur la rive droite de l'Eure.

À l’aube du 19e, elle est dépouillée de ses plombs pour réparer la cathédrale. Cela entraine sa ruine progressive avec l’écroulement du rond-point du chœur puis de la chapelle absidiale et de l’arche aux harnois en 1805. En 1810, la flèche en bois disparaît à son tour, ainsi que la partie droite du chœur dix ans plus tard.

En 1840, elle est classée sur la première liste des Monuments Historiques. En 1861, un incendie ravage de nouveau l’édifice, qui perd l’intégralité de sa charpente. Le pignon occidental et sa rose sont alors démolis.

De nouveaux sinistres, puis la reconstruction (Fin 19e et 20e siècles)

En 1884, une nouvelle toiture rabaissée couvre l’édifice, lui faisant perdre son profil d’origine. Plusieurs campagnes de relevés se déroulent, en vue de la restauration de l’édifice.

L’église est réquisitionnée en 1939 par les troupes d'occupation allemandes pendant la seconde Guerre mondiale pour y stocker des vivres et du matériel. Et lorsqu'ils quittent Chartres le 16 août 1944, ils mettent le feu à la collégiale. Des travaux sont entrepris immédiatement pour protéger et couvrir l’édifice mutilé.

Les démolitions successives n'ont laissé subsister que les parties correspondant à l'état d'avant le 13e siècle (sauf la chapelle Saint-Ignace au nord, achevée en 1513).

En 1961, des vitraux à panneaux losangés sont alors apposés par les Ateliers Lorin pour clôturer certaines baies.

Résurrection du site

Entre 2003 et 2005, la volumétrie du grand comble est restituée, tout comme les toitures des bas-côtés et des bras du transept. Ces travaux ont permis à l’édifice de retrouver son profil de toiture d’origine.

Aujourd'hui, la collégiale Saint-André accueille de nombreuses manifestations (expositions, concerts et autres événements culturels) et les jardins ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Elle est notamment le lieu de prédilection pour les expositions d'été du parcours du Chemin des Arts.

| Bâtir la lumière : devenez mécène et redonnez des vitraux à la collégiale Saint-André |

|---|

| La Ville de Chartres lance une campagne de mécénat pour doter ce monument de plus de 800 ans des vitraux qu’il mérite. Tout le monde peut participer : chaque geste compte ! En contribuant, vous soutiendrez la création contemporaine, le savoir-faire d’artistes et de maîtres verriers français, tout en participant à la sauvegarde d’un patrimoine commun. Devenir mécène |